要員計画の作り方を完全解説!適切な人員配置で組織を強くする方法

2025.09.09

「人員配置がうまくいかず、社員の負担が増えている」

「必要な人材を採用できず、事業計画が進まない」

こんな悩みを抱えていませんか?

これらは、要員計画を適切に策定することで解決できる可能性があります。

要員計画とは企業が事業計画を進めるうえで必要な人員数をまとめたものをいいます。

要員計画を適切に策定することは、事業計画達成において重要な要素になります。

また、企業の経営資源のひとつである人材を効果的に活用できれば、企業の成長にプラスの影響を与えます。

この記事では、要員計画の目的や人員計画との違い、具体的な立て方、計画を策定する際の注意点をわかりやすく解説します。

要員計画とは

要員計画とは、事業計画を達成するために、いつ、どのようなスキルを持つ人材が、何人くらい必要になるかを予測し、確保するための計画です。

正しく策定することで、人材採用の効率化や適材適所の人材配置、長期的な人材育成につながります。

要員計画の最大の目的は事業計画の遂行です。

経営・人事・現場の三者間で、必要な人物像や人事計画の方針を一致させることが重視されます。

そのため、「人材配置」「人材採用計画」「異動計画」「能力開発計画」などの具体的なプロセスまで含むことになります。

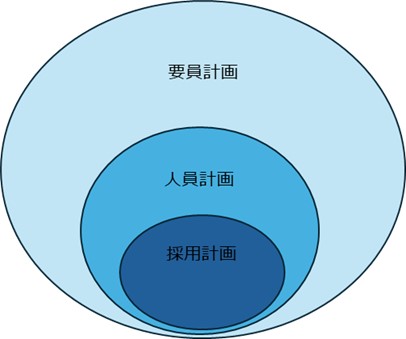

人員計画・採用計画との違い

要員計画と混同しやすい言葉に人員計画があります。

要員計画と人員計画は同じ意味で用いられることもありますが、厳密には同義語ではありません。

要員計画は事業計画に基づき、いつ、どのようなスキルを持つ人材が、何人くらい必要になるかなど、「人材の量」を考慮して策定する計画です。

一方、人員計画は、要員計画に基づき、「各部署にどのような人材が必要か」「どこに誰を配置するのか」という人材の質を考慮して計画するものです。

順番としては要員計画を策定したうえで、人員計画を立てることになります。

要員計画と人員計画を同じ意味で用いている場合は要員計画(または人員計画)のなかで順序立てて行うことになります。

なお、採用計画は人員計画を踏まえ、人事採用を企画、立案するものです。

例えば、人員計画で外部からの補充が必要と判断されたら、それに基づき、採用計画を立てていきます。

要員計画、人員計画、採用計画それぞれの関係性のイメージは以下のようになります。

要員計画を立てる目的

要員計画を立てる主な目的は、以下の4つです。

- 効率的な人材確保

- 適材適所の人員配置

- 採用時のミスマッチの防止

- 中長期的な人材育成

それぞれについて下記で解説します。

効率的な人材確保

要員計画を立てることで、将来的に不足する職種やスキルが明確になります。

これにより、必要なタイミングで、必要な人材を効率的に採用するための採用戦略を立てることができます。

どの職種・ポジションにどのようなスキルを持った人材を採用したいのかが明確なため、採用ミスマッチを防ぎ、採用のクオリティも向上します。

適材適所の人員配置

企業の成長には、適切なスキルや経験を持つ人材を、適切な部署に配置することが不可欠です。

要員計画を策定すれば、事業にどのような人材がどれだけ必要か、また、それはどれだけ過不足しているのか把握できます。

これにより、その部署が必要とする人材を適切に配置でき、効果的な人員配置が可能になります。

採用時のミスマッチの防止

優秀な人材だと思って採用したにも関わらず、候補者の理想と会社が任せたい業務やポジションが合わなければ、ミスマッチが起きてしまいます。

要員計画では、どのようなスキルや経験、マインドを持った人材が必要かを明確に定義することになります。

こうすることで、選考基準が明確になり、入社後のミスマッチを減らす効果が期待できます。

中長期的な人材育成

企業が成長し、発展していくためには、中長期的な人材育成が不可欠です。

要員計画は中長期視点で計画を立てるものです。

将来的に必要なポジションや人員数を割り出すことで、育成や人材開発にどれだけ時間と費用がかかるのか、どのような人材を育てるべきかが明確になります。

これにより、中長期的な人材育成計画を立案でき、効率的に人材育成や人材開発を行うことができます。

要員数の2つの算出方式

要員計画を立てるうえで、まず必要となるのが必要な要員の算出です。これには、主に以下の2つの方式があります。

- マクロ的手法(トップダウン方式)

- ミクロ的手法(ボトムアップ方式)

それぞれについて下記で解説します。

マクロ的手法(トップダウン方式)

マクロ的手法(別名マクロ的算定方式)とは、会社の経営目標や売上計画、利益目標といった全体像に基づき、「人件費」「採算」の2つの側面から必要な要員数を算出する方法です。

具体的には次の2つのいずれかの数式で算出します。

- 必要な人員 =(年間売上高 × 付加価値率 × 労働分配率)÷ 1人当たりの人件費

- 必要な人員 =(目標売上高 × 適正人件費率)÷ 1人当たりの人件費

なお、付加価値率とは社内で生み出された付加価値の割合、労働分配率とは付加価値の中の人件費が占める割合を指します。

マクロ的手法は「予算の範囲内で人員を補填する」という考え方のため、以下のようなメリットがあります。

- 予算オーバーになりにくい

- 客観性や妥当性が担保される

- 経営戦略との整合性が取りやすい

ただし、この手法は予算と利益を重視して算出するため、現場の実情に合っておらず、結果として必要な人員を確保できなくなるリスクもあります。

なお、マクロ的手法はトップダウン方式と呼ばれることもあります。

ミクロ的手法(ボトムアップ方式)

ミクロ的手法(別名:ミクロ的算定方式)とは各部署の業務量から必要な人員を計算していく方法です。

現場のニーズに合わせた視点でアプローチするため、ボトムアップ方式とも呼ばれます。

例えば、ある部門やチームが「目標達成のために、どのような役割の人が何人必要か」を現場の視点から算出する方法です。

ミクロ的手法の計算式は以下のとおりです。

- 必要な人員 = 総業務量 ÷(1人当たりの標準業務量 × 所定労働時間)

この方式は、現場の意見を反映できるため、より実態に即した計画を立てられます。

特に製造業や小売業など、現場の業務実態が人員数に直結する業種ではボトムアップ方式が効果的です。

例えば、工場の生産ラインであれば設備の稼働率や作業工程、店舗運営であれば時間帯による来客数から必要な人員を算出し、適切なシフトを組むことができます。

一方、ミクロ的手法だけで算出すると、必要な人員数が膨れ上がり、予算オーバーに陥るリスクがあります。

2つの算定方式を上手く併用することが大切

マクロ的手法とミクロ的手法はどちらが正しいというものではありません。

トップダウン方式だけでは、現場のニーズや実情と乖離した計画になってしまうことがあります。

ボトムアップ方式だけでは、全社的な経営目標との整合性が取れなくなる可能性があります。

どちらか一方の手法だけで進めるものではなく、両者をすり合わせて行うことで、より正確な人員を把握できます。

一般的には、まずトップダウンで大まかな計画を立て、その範囲内でボトムアップ方式にて現場の意見を吸い上げ、計画を調整していくケースが多いです。

役割とスキル配分も考慮する

要員計画では人員数やシフト調整だけでなく、メンバー一人ひとりが持つスキルや役割も考慮することが重要です。

例えば、マネジメント職や専門職を適切にバランスよく配置するといった配慮が大切です。

要員計画を作成する手順

ここからは、要員計画を具体的にどのように作成していくか、7つのステップで解説します。

- 現状把握

- 経営計画の確認と必要人員の算出(トップダウン方式)

- 各部署のニーズ調査(ボトムアップ方式)

- 適正人数の検証とギャップ調整

- 採用計画の立案

- 要員計画の策定

- 要員計画の決定と運用

それぞれについて下記で解説します。

現状把握

まず、人事担当者が中心となり、現状を把握します。

具体的には、事業所や部署ごとの在籍人数を確認します。

要員計画を立てるために把握する必要のある項目は以下のとおりです。

- 年度末に在籍予定の従業員数

- 年度初めの時点の各部署に在籍する従業員数

- 今年度中に減る見込みの従業員数

- 今年度中に増える見込みの従業員数

なお、「適正人数の検証とギャップ調整」の工程で用いる以下のデータについても同時に集めておくと、効率的に計画が立てられます。

| 項目 | 内容 | 計算式・参照先 |

|---|---|---|

| 労働生産性 | 労働者1人当たり、または労働1時間当たりでどれだけ成果を生み出したかを示すもの | 1人あたりの物的労働生産性= 生産量 ÷ 労働者数 付加価値労働生産性 = 付加価値額 ÷ 労働量 |

| 直間比率 | 直接収益に貢献する部門(営業など)と間接部門(総務など)の人員数または人件費の比率 ※70~80%が目安 | 直間比率(人数比率)=間接部門の人数/会社全体の人数 直間比率(人件費比率)=間接部門の人件費/会社全体の人件費 |

| 求人倍数 | 有効求職者数に対する有効求人数の割合で就職の難易度を示す指標。 | 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年6月分)について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59944.html)」を参照 ※1 |

| 新卒者の内定状況 | 大学や高校卒業予定者のうち、就職を希望する学生が企業から内定を得ている割合を示すもの。経済状況や就職環境の動向を反映する指標 | 厚生労働省「大学等卒業予定者の就職内定状況調査(大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職内定状況等調査)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/131-1.html)」を参照 ※2 |

現状を把握できたら、次項で述べるトップダウン方式とボトムアップ方式を使って人員の過不足を把握していきます。

経営計画の確認と必要人員の算出(トップダウン方式)

経営層に対して中期経営計画や事業計画、実績をヒアリングし、そこから算出される将来的な年間売上目標や予算、人件費を考慮して必要人員数を算出します。

ヒアリングの質問例は以下のとおりです。

- 事業計画の目標利益、売上高、経費の見込み

- 自社をとりまく経営環境や労働市場面の変化

- 長期的な事業計画の進捗状況

- 事業計画にある事業や経費などの優先順位に変化があるか

各部署のニーズ調査(ボトムアップ方式)

次に各部署に対し、必要な人員に関するニーズ調査を行います。

具体的には各部署のマネージャーや担当者に対し、以下のような項目についてヒアリングを行います。

- 従業員の退職・異動などにともなう欠員補充なのか

- 業務を拡大による人員補充なのか

- 難易度が高いプロジェクトを遂行するための専門スキルの持ち主や、適任者の人員補充なのか

- 人員が不足しているのであれば、いつまでにどのようなスキルを有する人材が何人必要か

- 繁盛期と閑散期の業務量の違い

- 本当は注力しなければならないが手が回っていない業務があるか

適正人数の検証とギャップ調整

トップダウンで算出した人数と、ボトムアップで挙がったニーズを比較し、ギャップを調整します。

具体的には以下の手順で調整を行います。

- 差分の原因分析

- 調整方法の検討

それぞれの具体的な内容として下記のようなものがあります。

| 差分の原因分析 | 業務量の見積もりは適切か 人件費の想定は現実的か 各部門の生産性は合理的か |

| 調整方法の検討 | 業務効率化で必要人員を削減 予算を見直して採用枠を調整する 段階的な採用により負担を分散する |

人材を補填する場合は部署や事業所の必要要員ごとにどのような方法で補填するのかも決めていきます。

具体的な人材の補充方法の例には以下のようなものがあります。

- 既存従業員の配置転換や育成

- 中途採用による即戦力の確保

- 新卒採用の強化

- 派遣社員やパートタイマーの活用

- アウトソーシングや業務委託の活用

採用計画の立案

要員計画で不足が判明した人員をどのように確保するか、具体的な採用計画を立てます。

いつまでに、どの職種を、何人採用するのか、採用手法はどうするのか、といった点を具体化します。

採用計画を立案する際は採用スケジュールや採用市場の動向も踏まえて無理のない計画であるか確認しましょう。

要員計画の策定

これまでのステップで洗い出した情報をもとに要員計画書を作成します。

下記に要員計画のテンプレート例をご紹介します。ご活用ください。

| 配員決定数 | |||||||||||||

| 部署 名 | 年度末在籍人数 (A) | 年度当初在籍人数 (B) | 年度減員分(-) | 年度増員分(+) | A-B | 要員要望数(ボトムアップ) | 要員要望数(トップダウン) | 新卒採用 | 中途採用 | パート・アルバイト | 派遣 | 人事異動 | 決定数合計 |

| 合計 | |||||||||||||

年度当初在籍人数(B)……今年度が始まったときに各部署に在籍していた人数

年度減員分(-)……今年度中に減る人数(見込み)

年度増員分(+)……今年度中に増える人数(見込み)

配員決定数……必要な人材をどの方法(新卒採用・中途採用・派遣・アルバイト・人事異動)で補填するか

要員計画の決定と運用

要員計画は決裁者から承認を得ることで初めて正式決定されるものです。

作成した計画を経営層に提示し、承認を得たら、要員計画が決定されます。

要員計画が決定したら計画を実行に移し、定期的に進捗を確認しながら運用していきます。

要員計画を立てるときの注意点

要員計画を成功させるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 実現可能な計画を立てる

- 定期的な効果測定・見直し

- 柔軟性を持たせ計画を安易に変更しない

- 退職・休職リスクを加味する

- 採用部門との連携

- 従業員のスキルや適性を正確に把握する

それぞれについて下記で解説します。

実現可能な計画を立てる

要員計画を立てる際はその計画が実現可能なものかよく吟味しましょう。

せっかく立てた計画や目標が到達不可能なものであれば意味がありません。

特に採用においては、理想を追い求めるだけでなく、採用市場の状況や自社が許容できる予算、会社の成長スピードなどを考慮し、現実的な計画を立てることが重要です。

なお、専門性の高い人材は獲得難易度が高いため、採用活動が長期化する恐れがあります。

綿密に情報収集を行い、予算設定にゆとりを持たせるなど、現実的な目標設定を行いましょう。

定期的な効果測定・見直し

計画実行後は、定期的に効果を測定し、見直しを行いましょう。

特に大きな配置転換や大量採用を行った場合はモニタリングが不可欠です。

モニタリングで得た情報は各部署で共有し、計画の修正・調整を行います。

計画策定の段階で、誰がいつ・どのタイミングで効果測定や見直しをするのかまで決めておきましょう。

柔軟性を持たせ計画を安易に変更しない

要員計画は中長期的な視点で策定されるものです。

事業環境の変化に対応できるよう、ある程度の柔軟性を持たせて策定することも重要です。

要員計画や採用計画を立てたものの、計画通りに進むとは限りません。

しかし、計画通りに進んでいないからといって安易に計画を変更するのは危険です。

どうしても変更が必要な場合は影響を最小限に抑えながら段階的に行うことが大切です。

そもそも、要員計画は経営計画や経営理念を達成するためのものです。

計画に無理が生じているということは、経営計画そのものが適切でない可能性があります。

つまり、要員計画を変更しただけでは解決しない恐れがあるのです。

計画と実情に乖離が生じた場合は、まずはその原因を探りましょう。

原因を掴めたら、人員配置や育成など、細かな計画改善で対応できないか検討しましょう。

要員計画などの大きな枠組みはできるだけ変更せず、採用育成で対応したほうがうまく対応できる可能性があります。

退職・休職リスクを加味する

従業員の突発的な求職や退職によって計画にズレが生じることがあります。

計画を立てる際は、現状分析と同時に離職率なども考慮し、人員数に余裕を持たせておくことが重要です。

また、現場との定期的なヒアリングを行い、「退職しそうな従業員がいる」などの情報などを事前にキャッチしておくことも大切です。

退職しそうな従業員がいる場合は上司や同僚に対して環境改善やケアを行うよう指導したり、人事担当者が1on1を行ったりして、退職・休職リスクを軽減することも大切です。

採用部門との連携

要員計画で定めた人員を適切なタイミングで確保するためには、採用部門との連携が不可欠です。

採用市場の動向を加味しつつ、育成や教育にかかる時間やプロジェクトの立ち上げ時期などを考慮し、要員計画に基づき、具体的な採用活動に落とし込みましょう。

採用した人材と企業が求める人材のスキルや適性にズレがあると、業務遂行に遅れが生じたり、早期離職につながったりする恐れがあります。

要員計画で定めた人員を適切に採用するためには、バックグラウンドチェックやリファレンスチェックを活用し、候補者のスキルや適性を多角的に評価することが大切です。

従業員のスキルや適性を正確に把握する

要員計画を立てる目的の一つは、適材適所の人員配置です。

そのためには、個々の従業員のスキルや適性、経験を正確に把握することが不可欠です。

既存社員であれば、スキルセットや実績などが社内に蓄積されていますが、新入社員の場合は社内に情報がありません。

そのため、応募時の書類や面接での評価を基に配置を行うことになります。

しかし、提出された書類や本人が主張するスキル・実績に企業の求めるものと乖離があれば、適切な配置ができず、要員計画が進まなくなります。

要員計画に基づいた採用を行うならレキシルへ

要員計画の目的から作成手順、注意点まで解説しました。

要員計画を成功させるには、計画に基づいた適切な採用活動が鍵となります。

企業の求める人材と候補者の間にミスマッチがあれば、計画通りの人材を確保できなくなります。

また、新入社員に対して人員配置を実施する場合、応募時の書類や面接での評価を参考にすることになります。

しかし、提出された書類や本人が主張するスキル・実績に企業の求めるものと乖離があれば、適切な配置ができず、要員計画が進まなくなります。

要員計画で定めた人員を適切に採用するためには、候補者のスキルや適性を多角的かつ正しく把握することが重要です。

バックグラウンドチェックやリファレンスチェックを活用することで、候補者の適性やスキルを多角的に評価できるため、人材確保を効率的に行うことができます。

レキシルは経験豊富な調査会社のクオリティをリーズナブルな価格でご提供しております。

「採用ミスマッチを防ぎたい」「自社に適した人材を採用したい」などとお悩みの採用担当者の方はレキシルまでお問い合わせください。

※1 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年6月分)について」

※2 厚生労働省「大学等卒業予定者の就職内定状況調査(大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職内定状況等調査)」